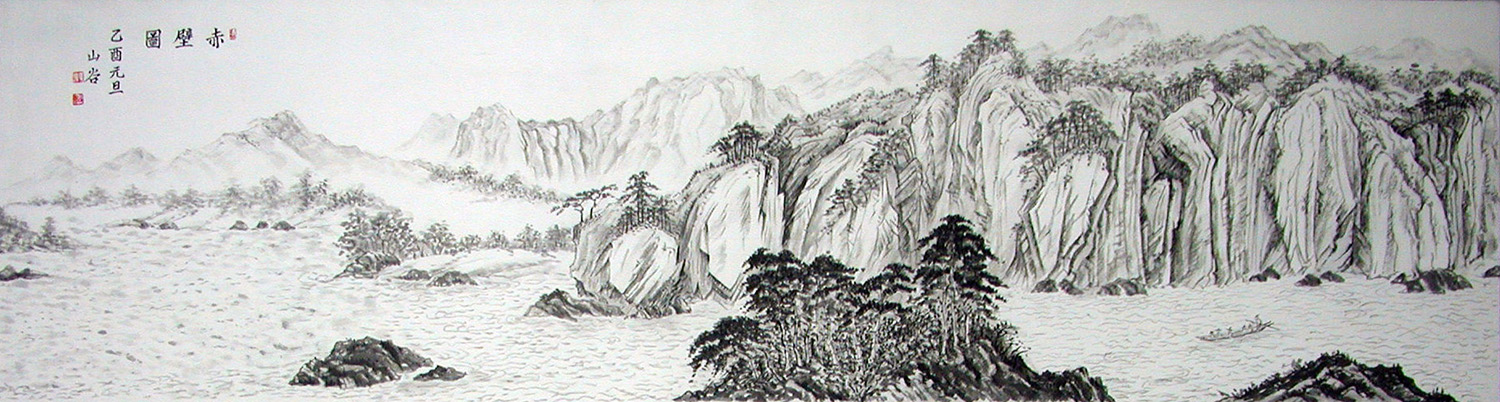

退溪 李滉[퇴계이황]. 閒居讀武夷志 5[한거독무이지 5]次九曲櫂歌韻[차구곡도가운]한가히 지내며 무이지를 읽고 구곡도가 운을 차하다. 四曲仙機靜夜巖[사곡선기정야암] : 네째 굽이 신선의 권세에 깊은밤 언덕은 고요한데 金雞唱曉羽毛毿[금계창효우모삼] : 금빛 닭이 새벽에 노해하며 가벼운 깃털 드리우네. 此間更有風流在[차간경유풍류재] : 이 사이를 늙은이가 독차지하며 풍류 속에 있으니 披得羊裘釣月潭[피득양구조월담] : 양털 갖옷을 얻어 입고 달빛의 못에서 낚시하리라.